Bailar para vivir: una historia de segundas oportunidades

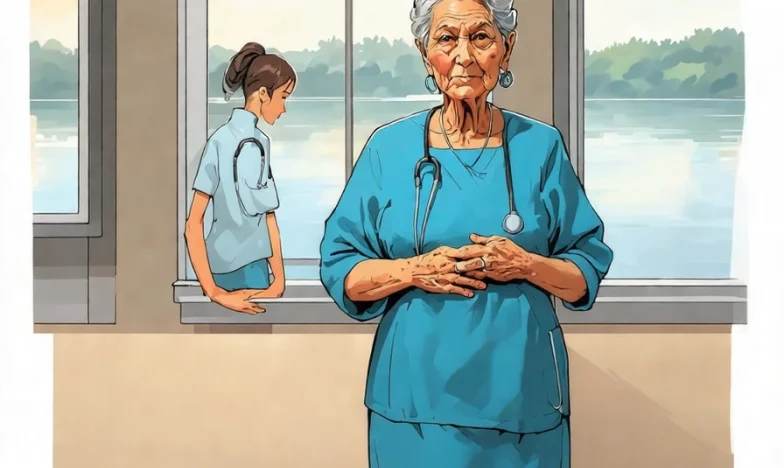

—¡Señora Lucía! ¡Espere, no puede caminar sola todavía!— La voz de la doctora Jimena retumbó en el pasillo frío del hospital de rehabilitación, justo cuando yo, con mi bata azul y el corazón aún temblando por el susto del infarto, intentaba llegar al ventanal para ver el lago. Me detuve, avergonzada y frustrada. ¿Cómo era posible que a mis 56 años, después de criar a tres hijos y sobrevivir a la violencia de mi exmarido en Ecatepec, ahora tuviera que pedir permiso hasta para respirar?

—Perdón, doctora. Solo quería ver el sol —dije, bajando la mirada. Ella se acercó, joven y con una energía que me recordaba a mi hija menor, y me tomó del brazo con suavidad.

—Lo entiendo, Lucía. Pero su presión sigue alta. Necesita descansar. ¿Por qué no me cuenta qué le preocupa?—

No supe qué responderle. ¿Por dónde empezar? ¿Por la soledad que sentía desde que mis hijos se fueron a Monterrey y Cancún? ¿Por la culpa de haberme descuidado tantos años? ¿Por el miedo a morir sola en una cama de hospital?

Esa noche no pude dormir. Escuchaba los pasos de las enfermeras, los suspiros de otros pacientes, y sentía el peso de mi vida sobre el pecho. Recordé la última discusión con mi hijo mayor:

—Mamá, tienes que cuidarte más. No puedes seguir así, trabajando doble turno y comiendo lo que sea.

—¿Y quién va a pagar la renta, hijo? ¿Tú desde tu departamento en Monterrey?

Silencio. Siempre terminábamos igual.

A la mañana siguiente, la doctora Jimena llegó con una propuesta extraña.

—Lucía, vamos a probar algo diferente hoy. ¿Le gusta bailar?

Me reí. Hacía años que no bailaba. Ni siquiera recordaba la última vez que sentí música en el cuerpo.

—No sé si pueda…

—No tiene que ser perfecto. Solo muévase conmigo. Es parte de la terapia.

Así empezó todo. Al principio, solo movía los pies torpemente mientras Jimena ponía cumbia en su celular. Pero poco a poco, sentí cómo el ritmo me devolvía algo que creía perdido: alegría. Incluso las otras pacientes se animaron y pronto los pasillos del hospital se llenaron de risas y pasos inseguros.

Pero no todo era fácil. Una tarde, mi hija Valeria me llamó llorando:

—Mamá, papá vino a buscarme otra vez. Dice que quiere verte.

Sentí un escalofrío. Mi exmarido, después de años sin aparecer, ahora quería regresar como si nada hubiera pasado. Me llené de rabia y miedo.

—No le abras la puerta, hija. Yo estoy bien aquí.

Colgué y lloré en silencio. El pasado siempre vuelve cuando menos lo esperas.

Esa noche, durante la terapia de baile, Jimena notó mi tristeza.

—¿Quiere hablar?— preguntó.

Le conté todo: los golpes, los gritos, el miedo constante. Ella me escuchó sin juzgarme.

—Lucía, usted es más fuerte de lo que cree. Mire todo lo que ha superado. Ahora es momento de pensar en usted.

Sus palabras me hicieron pensar en todas las veces que me puse en segundo lugar por mis hijos, por mi familia, por sobrevivir.

Los días pasaron y mi cuerpo empezó a responder mejor al tratamiento. La presión bajó poco a poco y hasta los médicos se sorprendieron.

Un viernes por la tarde organizaron una pequeña fiesta para los pacientes. Había música en vivo y comida típica: tamales, atole y pan dulce. Cuando empezó a sonar una salsa vieja de Rubén Blades, Jimena me sacó a bailar frente a todos.

—¡Eso es! ¡Muévase como si nadie la estuviera viendo!— gritó entre risas.

Por primera vez en años sentí que podía respirar sin miedo. Bailé como cuando era joven en las fiestas del barrio en Ecatepec, antes de que la vida me apretara el corazón y las ganas.

Al final de la fiesta, una señora se me acercó llorando.

—Gracias por animarse a bailar. Yo también tengo miedo de volver a casa… pero verla me dio esperanza.

Esa noche entendí que mi historia no era solo mía; muchas mujeres cargan dolores parecidos en silencio.

Cuando llegó el alta médica, sentí miedo de regresar a mi rutina. ¿Y si recaía? ¿Y si volvía a sentirme sola?

Jimena me abrazó fuerte antes de irme.

—No olvide bailar todos los días, Lucía. Y si alguna vez necesita hablar, aquí estaré.

Volví a mi pequeño departamento con una nueva promesa: cuidarme primero a mí misma. Empecé a ir a clases comunitarias de baile en el parque y hasta convencí a mis vecinas de unirse. Mis hijos notaron el cambio en mis llamadas: ya no solo hablaba de problemas o enfermedades; ahora les contaba sobre mis pasos nuevos y las amigas que había hecho.

A veces el pasado intenta colarse por las rendijas —una llamada inesperada, un recuerdo doloroso— pero ahora sé que puedo enfrentar lo que venga bailando.

Me pregunto: ¿cuántas mujeres como yo han olvidado lo que es vivir para sí mismas? ¿Cuántas esperan una segunda oportunidad sin saber que pueden crearla con sus propios pasos? ¿Y tú… te animarías a bailar para volver a empezar?