La carta que nunca llegó: el silencio de mi hija

El sonido del reloj marcaba las ocho en punto cuando coloqué el último plato sobre la mesa. Mis manos temblaban, aunque intentaba disimularlo. Tres cubiertos, tres vasos, tres servilletas dobladas con esmero. Pero solo dos sillas ocupadas: la mía y la de mi esposo, Ernesto. La tercera, la de Camila, mi hija, seguía vacía, como desde hace dos años.

—¿Por qué insistes en ponerle plato? —preguntó Ernesto en voz baja, con esa mezcla de resignación y tristeza que se le había pegado desde que Camila se fue.

—No puedo evitarlo —le respondí, sintiendo cómo se me apretaba el pecho—. Hoy es mi cumpleaños. Quizá hoy vuelva.

Pero lo sabía: Camila no iba a aparecer. No después de todo lo que pasó. No después de esas palabras que nos arrojamos como cuchillos la última vez que hablamos. Dos años de silencio absoluto. Dos años en los que cada día me preguntaba dónde estaba, si comía bien, si tenía frío o miedo. Si pensaba en mí.

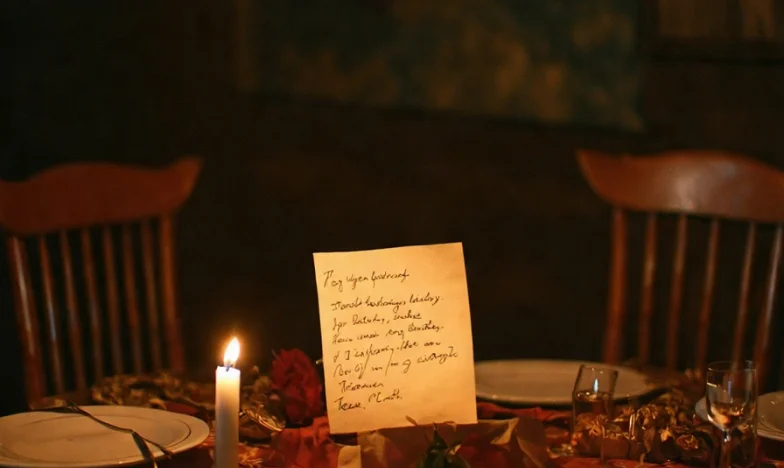

Esa noche, después de cenar casi en silencio, fui a buscar una vela para encenderla por mi cumpleaños. Abrí el cajón del mueble viejo del comedor y ahí la vi: una tarjeta de cumpleaños con mi nombre escrito con la letra redonda de Camila. Me quedé helada. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué nunca la recibí?

La tomé entre mis manos y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Ernesto me miró desde la mesa.

—¿Qué tienes ahí?

—Es… es una tarjeta de Camila —dije, apenas susurrando.

Me senté y abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada en cuatro. La desplegué y comencé a leer:

«Mamá,

No sé si algún día leerás esto. No sé si tengo el valor de enviártelo. Hoy es tu cumpleaños y yo estoy lejos, pero no dejo de pensar en ti. Sé que te hice daño y que tú también me heriste. Pero no puedo seguir callando lo que siento.

Siempre sentí que no era suficiente para ti. Que todo lo que hacía estaba mal: mis amigos, mi forma de vestir, mis sueños. Cuando te dije que quería estudiar arte y no derecho como tú querías, sentí que te decepcioné para siempre. Y cuando conociste a Valeria y supiste que era más que una amiga… tu mirada cambió para siempre.

No sé si algún día podrás perdonarme por ser quien soy. Yo todavía estoy aprendiendo a perdonarte por no aceptarme.

Te extraño todos los días.

Camila»

Las lágrimas me nublaron la vista. Ernesto se acercó y leyó por encima de mi hombro. Se quedó callado un rato largo.

—Nunca supe que se sentía así —dijo al fin—. ¿Por qué nunca nos lo dijo?

—Quizá sí lo hizo —respondí—, pero no quisimos escucharla.

Recordé aquella tarde en la que Camila llegó a casa con Valeria y yo las miré con desconfianza. Recordé cómo le pregunté si no tenía algo mejor que hacer que perder el tiempo pintando murales en vez de estudiar para ser abogada como yo. Recordé las discusiones, los gritos, las puertas cerradas de golpe.

Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala con la carta apretada contra el pecho, repasando cada palabra, cada momento en el que pude haber hecho las cosas diferente.

Al día siguiente llamé a Valeria. No fue fácil conseguir su número; tuve que preguntar a varias amigas de Camila hasta que una me lo dio con desconfianza.

—¿Valeria? Soy Lucía… la mamá de Camila.

Hubo un silencio incómodo al otro lado.

—¿Está bien? —preguntó Valeria al fin, tensa.

—No lo sé… Hace dos años que no sé nada de ella —le confesé, sintiendo cómo se me quebraba la voz—. Encontré una carta… Quiero hablar con ella.

Valeria dudó un momento antes de responder:

—Camila está bien… Vive conmigo en Buenos Aires. Trabaja pintando murales y da clases de arte a niños en una villa… Pero no quiere saber nada de ustedes.

Sentí una mezcla de alivio y dolor al saber dónde estaba y cómo vivía. Pero también una punzada de culpa al escuchar lo lejos que estaba de nosotros, no solo en kilómetros sino en el corazón.

—¿Puedo hablar con ella? —supliqué.

Valeria suspiró.

—Lo intentaré… pero no prometo nada.

Pasaron días sin noticias. Cada vez que sonaba el teléfono mi corazón saltaba como un pájaro asustado. Ernesto intentaba animarme, pero yo veía en sus ojos el mismo miedo y arrepentimiento que sentía yo.

Una tarde recibí un mensaje: «Mamá, soy Camila». Sentí que el mundo se detenía.

«¿Podemos hablar?», escribí sin pensar.

Pasaron horas antes de recibir respuesta: «No sé si estoy lista para verte todavía».

Me atreví a escribirle todo lo que sentía: «Te extraño todos los días. Perdóname por no haberte escuchado antes. Estoy aprendiendo a aceptarte como eres, aunque me cueste entender algunas cosas. Solo quiero saber si eres feliz».

No hubo respuesta esa noche ni la siguiente. Pero al tercer día recibí un mensaje corto: «Estoy mejor ahora. Quizá algún día podamos hablar cara a cara».

Me aferré a esas palabras como a un salvavidas en medio del mar.

Ernesto y yo empezamos a hablar más seguido sobre Camila, sobre nuestros errores como padres, sobre cómo la presión social y familiar nos había hecho ciegos al dolor de nuestra hija. Recordamos cómo mi madre siempre decía: «Las niñas bien no hacen esas cosas»; cómo los vecinos murmuraban cuando veían a Camila vestida diferente o acompañada de Valeria; cómo nosotros mismos preferimos mirar hacia otro lado antes que enfrentar la verdad.

Un día decidí ir a buscar ayuda profesional. Fui a terapia por primera vez en mi vida y lloré frente a una desconocida todo lo que no había llorado en años. Aprendí a ponerle nombre a mi culpa y a mi miedo; aprendí que amar a un hijo es también aprender a dejarlo ser quien es, aunque duela.

Pasaron meses antes de volver a saber de Camila. Un día recibí una foto suya pintando un mural enorme con niños sonrientes alrededor. Debajo escribió: «Estoy bien, mamá».

No sé si algún día volverá a casa o si podremos reconstruir lo que se rompió entre nosotras. Pero cada vez que pongo la mesa para tres personas, ya no siento solo dolor: siento esperanza.

A veces me pregunto: ¿Cuántas familias en nuestro país viven este mismo silencio? ¿Cuántas madres y padres prefieren perder a sus hijos antes que aceptar su verdad? ¿Y si hoy decidiéramos escuchar antes de juzgar?