La Verdad Bajo Mi Piel: El Día Que Perdí a Mis Hijos (O Eso Creí)

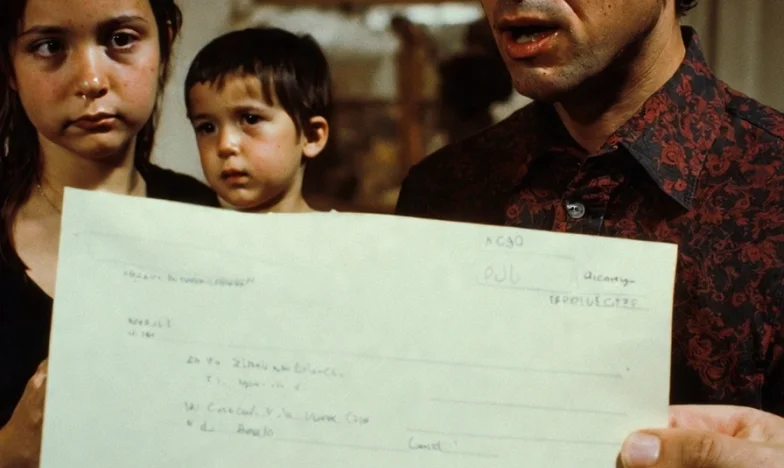

—¿Por qué lo hiciste, Mariana? —grité, con la voz quebrada y el sobre del laboratorio temblando en mi mano. Ella me miró, los ojos llenos de lágrimas y miedo, como si yo fuera un extraño en nuestra propia casa de San Miguel de Tucumán. Nuestros hijos, Tomás y Lucía, jugaban en el patio, ajenos al terremoto que sacudía nuestra familia.

Todo empezó con una broma en el asado del domingo. Mi cuñado, Sergio, siempre tan desconfiado, soltó entre risas: “Che, ¿y si los chicos no son tuyos, Nico?” Todos rieron, menos yo. Algo en su tono me picó el orgullo. Al día siguiente, impulsado por una mezcla de inseguridad y curiosidad, fui al hospital público y pedí un test de ADN. Mariana no lo supo hasta que llegaron los resultados.

El sobre era grueso, pesado como una sentencia. Lo abrí solo, en la cocina, mientras el mate se enfriaba. «No compatible con la paternidad biológica», decía el informe. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía ser? Tomás tiene mi sonrisa y Lucía mis ojos oscuros. Pero el papel era claro: no era su padre.

Esa noche no dormí. Miraba a Mariana a mi lado, preguntándome si todo había sido una mentira. Al amanecer, la enfrenté. —¿Me engañaste? ¿Quién es el padre de mis hijos? —le pregunté con voz ronca. Mariana negó todo entre sollozos, jurando por la Virgen que nunca estuvo con otro hombre. Pero el informe era una daga entre nosotros.

No tardé en buscar un abogado. En Argentina, los juicios de filiación son largos y dolorosos. Mi madre me apoyaba: “No dejes que te vean la cara, hijo”. Mi suegra lloraba por los rincones. Los chicos empezaron a notar el ambiente tenso; Tomás dejó de hablarme por días y Lucía se orinaba en la cama.

El juez ordenó nuevas pruebas en un laboratorio privado. El resultado fue el mismo: no había coincidencia genética entre yo y los niños. Mariana se derrumbó en la sala del tribunal. —¡Te juro que son tuyos! —gritó ante todos—. ¡No entiendo qué está pasando!

La noticia corrió por el barrio como pólvora. En la panadería me miraban raro; en la escuela de los chicos las maestras cuchicheaban a mis espaldas. Me sentía humillado, traicionado y solo. Empecé a beber más de la cuenta y a dormir en el sillón.

Pero algo no cerraba. Recordé que cuando nacieron los chicos hubo complicaciones; ambos fueron prematuros y necesitaron transfusiones de sangre. ¿Podría haber habido un error en el hospital? Contraté a un genetista privado, el Dr. Ramírez, quien me escuchó con atención y pidió revisar mi propio ADN más a fondo.

—Nicolás, ¿alguna vez te hiciste un estudio genético completo? —me preguntó el doctor—. Hay casos raros donde el ADN de la sangre no coincide con el de otras partes del cuerpo.

Acepté hacerme pruebas más profundas: saliva, piel, cabello. El resultado fue desconcertante: mi sangre tenía un ADN distinto al de mis células bucales y folículos pilosos. El doctor me explicó que era un caso rarísimo de quimerismo: cuando dos embriones se fusionan en el útero y una persona termina teniendo dos líneas genéticas distintas en su cuerpo.

—Tus hijos sí son tuyos —me dijo Ramírez—. Solo que tu sangre no lo demuestra porque viene de tu «hermano gemelo» que absorbiste antes de nacer.

Sentí alivio y rabia al mismo tiempo. ¿Cómo podía explicarle esto a Mariana? ¿Cómo reparar todo lo que se había roto?

Volví a casa con los informes en la mano. Mariana me esperaba sentada en la mesa del comedor, los ojos hinchados de tanto llorar.

—Perdoname —le dije—. No supe confiar en vos ni en nosotros.

Ella me abrazó fuerte, como si temiera que me desvaneciera otra vez. Los chicos entraron corriendo y nos abrazaron también, sin entender del todo pero sintiendo que algo bueno había pasado.

Pero el daño estaba hecho. La confianza no volvió de un día para otro. Tuvimos que ir a terapia familiar; Tomás me preguntó si algún día iba a dejarlo solo como hice durante esos meses oscuros.

En las reuniones familiares ya nadie hace bromas sobre paternidad. Sergio ni se atreve a mirarme a los ojos.

Hoy sé que la sangre no siempre dice toda la verdad y que las heridas más profundas no son las del cuerpo sino las del alma.

A veces me pregunto: ¿cuántas familias se rompen por confiar más en un papel que en el amor? ¿Ustedes habrían hecho lo mismo que yo?