Veinte años viendo a mi suegro como una carga… hasta que llamó el abogado

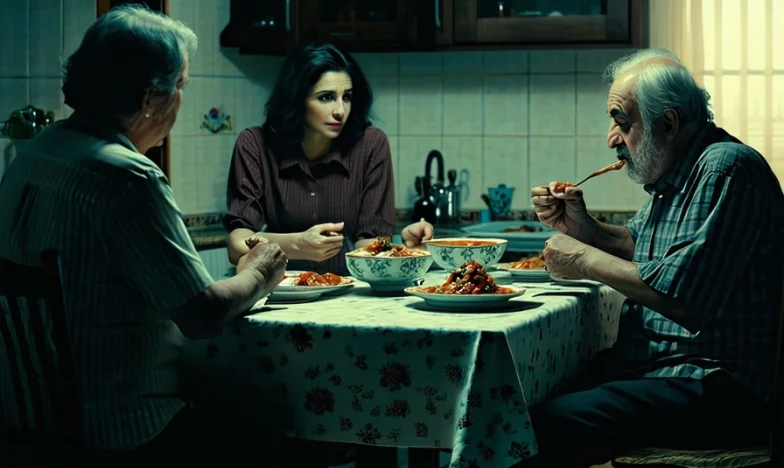

—¿Otra vez sopa, Carmen? —gruñí, dejando la cuchara en el plato con un golpe seco. Mi mujer me miró de reojo, cansada, mientras su padre, Don Ramón, sorbía la sopa sin levantar la vista. Era una escena repetida cada noche desde hacía veinte años: yo, frustrado por la rutina y la estrechez; Carmen, resignada; y Don Ramón, silencioso y ausente, ocupando su sitio en la mesa como un mueble más.

Cuando me casé con Carmen, pensé que empezábamos una vida juntos, solos. Pero la realidad española de los pisos pequeños y los sueldos justos nos obligó a aceptar a Don Ramón bajo nuestro techo. «Es solo hasta que se recupere», me prometió Carmen. Pero los meses se hicieron años y los años, décadas. Don Ramón nunca se recuperó del todo de aquel infarto y su pensión apenas alcanzaba para sus medicinas. Así que ahí estaba, cada día, en mi casa, en mi vida, en mi paciencia.

No era un mal hombre. Pero su presencia era una sombra constante sobre nuestra intimidad. No podíamos discutir sin que él escuchara tras la puerta del salón; no podíamos celebrar nada sin que él estuviera sentado en la esquina, callado, mirando la tele con el volumen demasiado alto. Cuando nació nuestra hija Lucía, pensé que al menos él podría ayudarnos. Pero Don Ramón era torpe con los niños y Lucía le tenía miedo. «No le hables así al abuelo», me reprendía Carmen cada vez que perdía la paciencia.

Los años pasaron entre rutinas y silencios. Yo trabajaba en el ayuntamiento de Alcalá de Henares, haciendo trámites aburridos para gente aún más aburrida. Carmen limpiaba casas por horas. Lucía creció y se fue a estudiar a Madrid. Y Don Ramón seguía ahí, cada vez más encorvado, cada vez más callado. A veces me preguntaba si alguna vez había sido feliz.

Una noche de enero, mientras veía el telediario, escuché un golpe sordo en el baño. Corrí y encontré a Don Ramón en el suelo, pálido como la pared. Murió dos días después en el hospital. No lloré. Carmen sí. Yo sentí alivio y luego culpa por sentirlo.

El funeral fue pequeño y triste. Nadie vino salvo nosotros y un par de vecinos del bloque. Lucía no pudo venir: exámenes finales. Al volver a casa, el piso parecía más grande sin él, pero también más frío.

Pasaron unas semanas y la vida siguió. Hasta que una tarde llamaron a la puerta. Era un hombre trajeado con una carpeta bajo el brazo.

—¿Don Manuel García? —preguntó.

—Sí, soy yo.

—Vengo de parte del despacho de abogados López & Serrano. ¿Podemos hablar?

Me senté frente a él en el salón donde Don Ramón solía dormitar.

—Verá —empezó el abogado—, su suegro dejó un testamento. Y hay algo que debe saber.

Me reí con amargura.

—¿Testamento? Si no tenía nada…

El abogado sonrió levemente.

—Eso creía usted. Pero Don Ramón era copropietario de una finca rústica en Guadalajara. La heredó de su hermano hace años y nunca lo mencionó. Ahora esa finca está valorada en más de 300.000 euros.

Sentí que el suelo se abría bajo mis pies.

—¿Está seguro? —balbuceé— ¿Por qué nunca nos dijo nada?

El abogado se encogió de hombros.

—Eso no puedo saberlo. Pero aquí están los papeles.

Carmen entró en ese momento y escuchó la noticia. Se echó a llorar otra vez, pero esta vez de incredulidad.

Esa noche no dormí. Me sentí pequeño y miserable por todos los desprecios silenciosos, por todas las veces que pensé que Don Ramón era solo una carga inútil. ¿Por qué nunca nos habló de esa finca? ¿Por qué soportó vivir apretado con nosotros cuando podía haber vendido aquello y vivir mejor?

Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y recuerdos. Encontré una caja vieja entre las cosas de Don Ramón: cartas amarillentas de su hermano, fotos de una infancia rural que nunca mencionó, recibos de pagos del IBI de la finca… Y una carta dirigida a mí:

«Manuel,

Sé que nunca fui fácil de tratar ni buen conversador. No quise ser una carga para vosotros, pero tampoco quise perder lo poco que me quedaba de mi hermano. Esa tierra era mi recuerdo de él y no quise venderla mientras viviera. Ahora es vuestra. Cuida de Carmen y Lucía como yo intenté cuidaros a mi manera.

Don Ramón»

Leí la carta varias veces esa noche mientras Carmen dormía abrazada a mi lado. Me sentí peor aún: nunca le pregunté por su pasado ni por sus sentimientos; solo vi en él un obstáculo para mi comodidad.

La noticia de la herencia corrió rápido entre los pocos familiares lejanos que quedaban. Pronto aparecieron primos segundos reclamando parte de la finca; abogados llamando para ofrecer sus servicios; incluso Lucía preguntando si podría usar algo del dinero para pagar su máster en Londres.

Carmen y yo discutimos durante semanas sobre qué hacer con la finca: venderla y repartir el dinero; alquilarla; mudarnos allí… Cada opción traía nuevos conflictos y viejas heridas a la superficie.

Una tarde, mientras paseaba solo por el parque O’Donnell, vi a un anciano sentado en un banco dando de comer a las palomas. Me recordó a Don Ramón y sentí una punzada en el pecho.

Me senté junto a él sin decir palabra durante un rato largo.

—¿Sabe? —dije al fin— A veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde.

El anciano asintió sin mirarme.

Volví a casa decidido a hacer las paces con el pasado. Llamé a Lucía y le conté toda la historia; pedí perdón a Carmen por mis años de amargura; fui al cementerio y dejé flores en la tumba de Don Ramón.

Hoy seguimos viviendo en el mismo piso pequeño, pero algo ha cambiado en mí. La finca está ahí, esperando que decidamos qué hacer con ella. Pero lo importante es lo que aprendí: nunca conocemos del todo a quienes nos rodean ni sabemos cuánto sacrifican por nosotros en silencio.

A veces me pregunto: ¿cuántas historias calladas hay detrás de cada puerta cerrada? ¿Cuántos Don Ramón viven entre nosotros sin que nadie les pregunte cómo se sienten?

¿Y vosotros? ¿Habéis juzgado alguna vez demasiado rápido a alguien cercano sin conocer toda su historia?