Por qué la odiaba… Una carta arrugada y el peso de los secretos

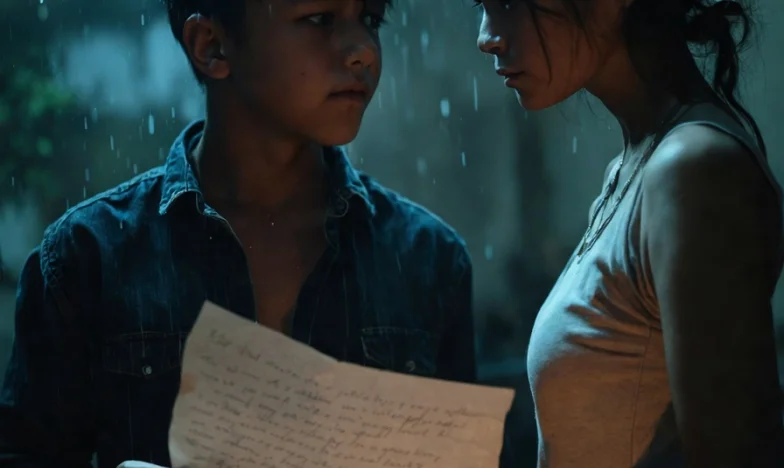

—¿Por qué lo hiciste, mamá? —Mi voz temblaba, aunque intentaba mantenerla firme. La carta arrugada que acababa de encontrar en el cajón de su escritorio pesaba más que cualquier piedra. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado de la casa en Medellín como si quisiera limpiar los pecados de todos los que vivíamos bajo ese techo.

Ella no respondió. Solo me miró con esos ojos oscuros, cansados, que alguna vez me parecieron un refugio y ahora eran un muro. El silencio entre nosotros era tan denso que podía cortarse con el cuchillo que aún tenía en la mano, porque había estado cortando cebolla para la cena cuando la curiosidad me llevó a su habitación.

La carta estaba junto a su renuncia. No era cualquier papel: era una confesión. Decía cosas que nunca imaginé leer. Decía que yo no era el hijo que ella había soñado, que muchas veces pensó en irse y dejarme con mi abuela, que mi existencia le recordaba cada día al hombre que la abandonó cuando yo tenía apenas dos años.

Me senté en la cama, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Recordé mi infancia, los días en que jugaba con mis amigos en la calle, inventando historias de espías y escribiendo mensajes secretos con leche sobre papel. Pero esos juegos eran solo una distracción de lo que pasaba en casa: los gritos, las puertas que se cerraban de golpe, las lágrimas ahogadas en la almohada.

—¿Por qué guardaste esto? —insistí, levantando la carta.

Ella suspiró, se limpió las manos en el delantal y se sentó frente a mí. Por un momento, pensé que iba a llorar, pero solo apretó los labios.

—Porque nunca tuve el valor de decírtelo —dijo finalmente—. Porque tenía miedo de que me odiaras.

Sentí una punzada en el pecho. ¿Odiarla? ¿Acaso no era eso lo que había sentido durante años sin atreverme a ponerle nombre? Odiaba sus silencios, sus ausencias, su manera de mirar por la ventana como si esperara que alguien viniera a rescatarla de esta vida. Odiaba sentirme culpable por existir.

—¿Y por qué ahora? —pregunté—. ¿Por qué renunciaste al trabajo? ¿Por qué todo esto?

Ella bajó la mirada. —Porque estoy cansada, hijo. Porque no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Porque tú ya eres grande y mereces saber la verdad.

La verdad. Esa palabra me quemaba por dentro. ¿Cuál verdad? ¿Que nunca fui suficiente? ¿Que siempre fui una carga?

Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, los niños del barrio jugaban fútbol bajo la lluvia. Por un segundo, quise ser uno de ellos otra vez, antes de saber lo que era el dolor y el resentimiento.

—¿Sabes cuántas veces soñé con irme yo también? —le dije sin mirarla—. Con dejarlo todo y empezar de cero en otra ciudad, donde nadie supiera quién soy ni de dónde vengo.

Ella se acercó despacio y puso una mano en mi hombro. Sentí su temblor.

—Lo sé —susurró—. Y lo siento tanto…

No pude evitarlo: las lágrimas empezaron a caerme por las mejillas. No era solo tristeza; era rabia, impotencia, una sensación de injusticia tan grande que me ahogaba.

—¿Por qué nunca me lo dijiste antes? —grité—. ¿Por qué tuve que enterarme así?

Ella se encogió sobre sí misma, como si quisiera desaparecer.

—Porque tenía miedo —repitió—. Porque no quería perderte.

La ironía me hizo reír amargamente. ¿Perderme? ¿Acaso alguna vez me tuvo realmente?

Recordé a mi abuela Rosa, la única que parecía entenderme cuando era niño. Ella me contaba historias de su juventud en el campo, de cómo sobrevivió a la violencia y al abandono. Siempre decía: “Uno no escoge la familia, pero sí escoge qué hacer con el dolor”.

Esa noche no cenamos juntos. Me encerré en mi cuarto con la carta arrugada entre las manos. La leí una y otra vez, buscando alguna señal de amor entre las líneas duras y sinceras. No la encontré.

Pasaron los días y el ambiente en casa se volvió insoportable. Mi mamá apenas salía de su cuarto; yo evitaba mirarla a los ojos. Mi tía Lucía vino a visitarnos y notó la tensión al instante.

—¿Qué pasa aquí? —preguntó mientras preparaba café en la cocina.

No respondí. Solo le pasé la carta. Ella la leyó en silencio y luego me abrazó fuerte.

—A veces los padres no saben cómo amar —me dijo al oído—. Pero eso no significa que tú no lo merezcas.

Sus palabras me hicieron llorar otra vez. ¿Era posible aprender a perdonar cuando las heridas eran tan profundas?

Una tarde, mientras caminaba por el barrio para despejarme, vi a don Ernesto sentado en la tienda de la esquina. Siempre decía que yo era igualito a mi papá: alto, flaco y con esa mirada triste.

—¿Y tu mamá cómo está? —preguntó mientras me daba una Pony Malta.

—No sé… —respondí encogiéndome de hombros—. Creo que ninguno de los dos está bien.

Él asintió con gravedad.

—La vida es dura, mijo. Pero uno tiene que aprender a soltar lo que duele o se pudre por dentro.

Esa noche decidí hablar con mi mamá otra vez. Entré a su cuarto sin tocar y la encontré sentada en la cama mirando una foto vieja: ella y yo en el parque Bolívar cuando yo tenía cinco años.

—¿Te acuerdas de ese día? —preguntó sin mirarme.

Asentí. Había olvidado casi todo menos cómo me sentí: feliz porque ella sonreía como si nada malo pudiera pasar.

—Quiero intentarlo —dije finalmente—. No sé si puedo perdonarte ahora mismo… pero quiero intentarlo.

Ella rompió a llorar y me abrazó como si fuera un niño otra vez.

Hoy escribo esto porque sé que no soy el único con una historia así. En nuestras familias latinas hay secretos, silencios y heridas que pasan de generación en generación como si fueran parte del ADN. Pero también hay esperanza.

¿Ustedes creen que es posible sanar después de tanto dolor? ¿Cómo se aprende a perdonar cuando uno siente que le robaron la infancia?