El Silencio de Mateo: Un Desafío en la Casa de los Delgado

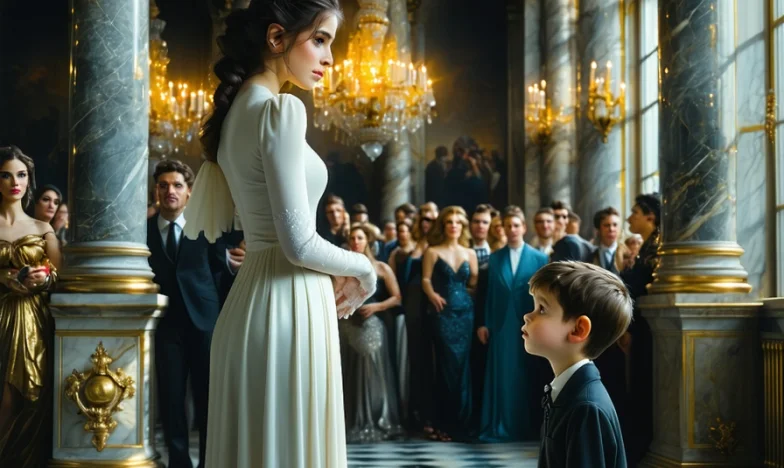

—¡Quien haga hablar a mi hijo se casará conmigo! —tronó la voz de Don Ernesto Delgado, resonando entre las columnas de mármol y los candelabros dorados. Nadie en la fiesta supo si reír o escandalizarse. Yo, Lucía, apretaba el recogedor contra el pecho y me escondía tras una cortina, deseando ser invisible. Pero el silencio que siguió fue más pesado que el polvo que barría cada mañana.

Mateo, el hijo de Don Ernesto, llevaba dos años sin pronunciar palabra desde que su madre, Clara, murió en aquel accidente absurdo en la carretera de El Escorial. Tenía apenas seis años y unos ojos tan tristes que parecían pedir auxilio a gritos mudos. Los invitados cuchicheaban: “Pobre criatura”, “Dicen que está maldito”, “¿Y si nunca vuelve a hablar?”.

La fiesta continuó con risas forzadas y copas de vino caro. Yo seguía limpiando, como siempre, invisible para todos menos para Mateo. Él se sentaba en el alféizar de la ventana, mirando las luces de Madrid a lo lejos. Me acerqué despacio, como quien no quiere molestar a un animal herido.

—¿Te apetece un poco de tarta? —le susurré.

Mateo ni me miró. Pero cuando le acaricié la cabeza, sentí cómo temblaba bajo mis dedos. Fue entonces cuando lo escuché: un susurro apenas audible.

—Mamá…

Me quedé helada. ¿Había sido mi imaginación? No. Mateo me miraba con los ojos abiertos como platos. Repetí el gesto, suave, maternal.

—¿Quieres hablarme de tu mamá?

Y entonces, como si se rompiera un dique, Mateo empezó a sollozar y a balbucear palabras entre lágrimas. Los invitados se giraron al oír el llanto. Don Ernesto corrió hacia nosotros, tropezando con su propio orgullo.

—¡Mateo! ¿Estás… hablando?

El niño se abrazó a mi cintura y no soltó prenda más. Pero ya era suficiente: el milagro había ocurrido.

El salón estalló en murmullos. Doña Mercedes, la hermana de Don Ernesto, me miró con desprecio.

—¿Qué brujería es esta? —espetó.

Don Ernesto me tomó del brazo con fuerza.

—Has cumplido mi desafío —dijo con voz ronca—. ¿Te casarías conmigo?

Me quedé muda. Yo era una empleada de limpieza, hija de inmigrantes manchegos, sin más fortuna que mis manos trabajadoras. ¿Casarme con el hombre más rico del barrio Salamanca? Era un disparate.

Pero la noticia corrió como pólvora por Madrid. Los periódicos amarillistas publicaron titulares: “La Cenicienta española”, “El millonario cumple su promesa”. Mis compañeras de trabajo me miraban con una mezcla de envidia y compasión.

En la mansión, la tensión se podía cortar con cuchillo. Doña Mercedes organizó una reunión familiar para impedir el matrimonio.

—¡No podemos permitir que una criada entre en nuestra familia! —gritó—. ¡Es una vergüenza!

Don Ernesto callaba, pero sus ojos me buscaban en cada rincón. Mateo no se despegaba de mí; me seguía por la casa como un perrito fiel.

Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Don Ernesto entró y cerró la puerta tras de sí.

—Lucía —dijo suavemente—, sé que esto es una locura. Pero desde que Clara murió… no he visto a Mateo tan vivo como ahora. No tienes que aceptar si no quieres.

Le miré a los ojos y vi algo más allá del dinero: vi soledad, miedo y esperanza.

—No soy nadie para esta familia —susurré—. Pero tampoco quiero ser un trofeo por cumplir un reto absurdo.

Él asintió y se sentó junto a mí en el suelo, entre libros polvorientos y recuerdos olvidados.

—¿Sabes? Clara también era diferente —confesó—. Mi familia nunca la aceptó del todo. Pero ella tenía esa luz… igual que tú.

Mateo entró corriendo y se lanzó a mis brazos.

—No te vayas —me rogó con voz temblorosa.

Lloré por primera vez en años.

Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La familia Delgado intentó sobornarme para que desapareciera: me ofrecieron dinero, un piso en Vallecas, incluso un billete para volver a mi pueblo natal en La Mancha.

Pero yo no quería dinero. Quería justicia para Mateo, para Clara… y para mí misma.

Una noche escuché una conversación entre Don Ernesto y su hermana:

—Si insistes en casarte con esa mujer, te desheredaré —amenazó Doña Mercedes—. ¡No permitiré que arruines nuestro apellido!

Don Ernesto respondió con voz firme:

—Prefiero perderlo todo antes que seguir viviendo en esta mentira.

La boda se anunció para el mes siguiente. La prensa acampó frente a la mansión; los vecinos murmuraban; mis padres no sabían si felicitarme o llorar por mí.

El día antes de la boda, Mateo desapareció. La casa entró en pánico. Buscamos por todas partes: jardines, sótanos, incluso en las caballerizas.

Fue entonces cuando recordé el lugar favorito de Clara: el invernadero abandonado al fondo del jardín.

Corrí bajo la lluvia hasta allí y encontré a Mateo acurrucado entre las plantas muertas.

—No quiero que te vayas —sollozó—. Si te casas con papá… ¿me dejarás solo?

Me arrodillé junto a él y le abracé fuerte.

—Nunca te dejaré solo —le prometí—. Pase lo que pase, siempre estaré contigo.

Mateo me miró con esos ojos grandes y asustados.

—¿Y si papá vuelve a estar triste?

Le acaricié el pelo como aquella primera vez.

—Entonces los tres nos cuidaremos mutuamente. Nadie tiene por qué estar solo en esta casa nunca más.

La boda fue sencilla pero emotiva. Don Ernesto lloró al verme entrar; Mateo llevó los anillos con una sonrisa tímida. Doña Mercedes no asistió, pero algunos familiares sí vinieron y me abrazaron sinceramente.

Con el tiempo, la casa se llenó de risas otra vez. Mateo empezó a hablar cada día más; Don Ernesto aprendió a pedir perdón por sus errores; yo encontré mi lugar no como esposa trofeo sino como mujer amada y respetada.

A veces me pregunto: ¿cuántos silencios guardamos por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo o los prejuicios nos roben la felicidad?

¿Vosotros también habéis sentido alguna vez que solo un gesto de cariño puede cambiarlo todo?